高薪背后的喧嚣:北京酒店业的“爆满”幻象

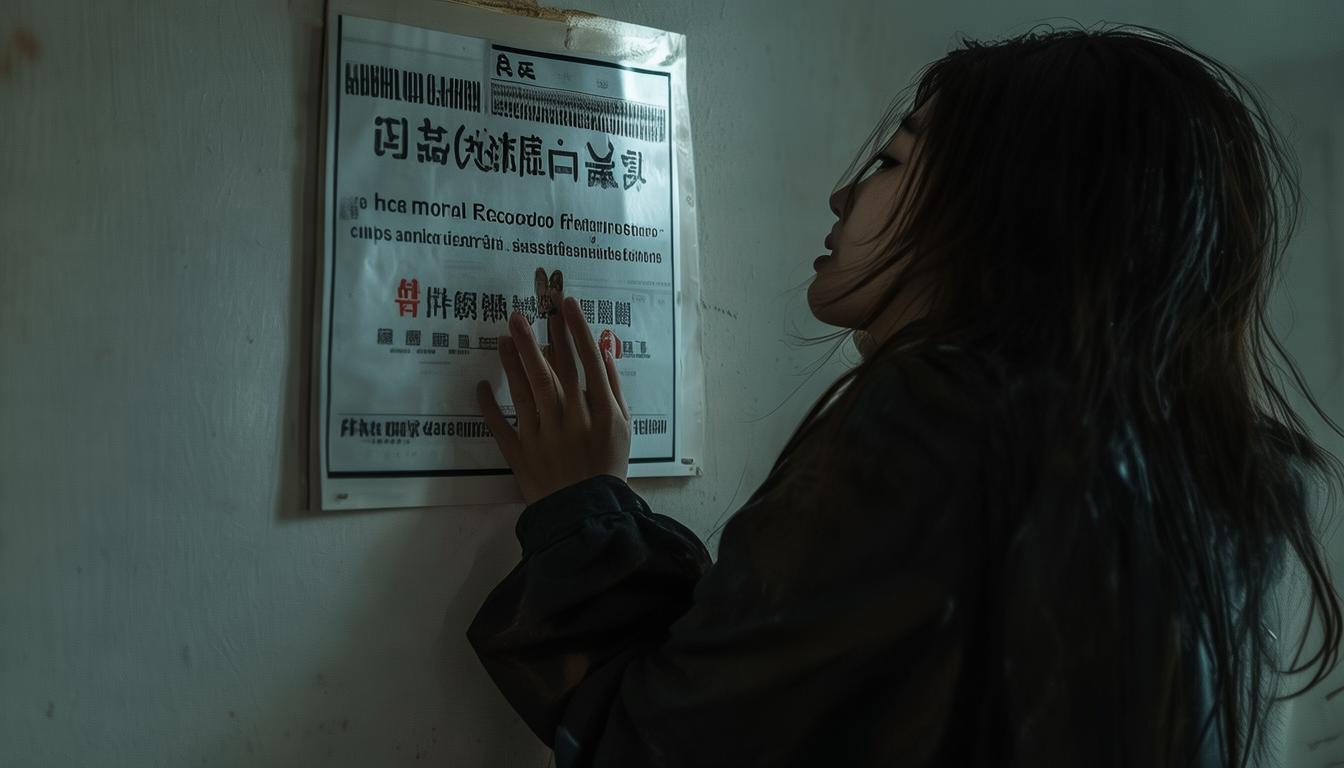

清晨五点,北京东三环某五星级酒店后门,外卖电动车排成了蜿蜒的长龙。我驻足片刻,看见一个年轻女孩——或许刚满二十岁——正用冻得发红的手指飞快地划着手机屏幕,屏幕上赫然是“日结3000,包吃住,限招20人”的招聘广告。她身旁的同行们眼神里没有惊喜,只有一种近乎麻木的急切。这场景,像一幅被刻意放大的浮世绘,无声地诉说着“生意火爆天天爆满”背后,那些被数字掩盖的褶皱。

日薪三千、五千、甚至八千?这数字本身就像一记重锤,砸在所有关于“体面工作”的传统认知上。它如此耀眼,以至于让人几乎忽略了它为何需要如此“耀眼”。我曾亲眼目睹,某家以“爆满”为荣的酒店后厨,在午市高峰期,三个厨师像被无形的鞭子抽打着,在仅容两人错身的操作台间穿梭,汗水浸透的厨师服紧紧贴在脊背上。那速度,与其说是技艺的展现,不如说是对肉体的极限透支。高薪,在这里成了购买“极限劳动”的昂贵标签——它购买的不仅是时间,更是对健康、对尊严、对生活边界的无情侵蚀。

我不禁怀疑,这种“爆满”的繁荣,是否正是一种病态的狂欢?当“天天爆满”成为常态,它是否在无声地宣告:我们正在用一种近乎自毁的方式,去填补那个名为“需求”的无底洞?或许,这背后是某种更深的失衡——我们是否在用金钱,去补偿那些本应由服务、体验、甚至人与人之间温度所填充的空缺?当“日薪八千”成为招聘噱头,它是否在暗示,服务行业的基本尊严与价值,已经被市场挤压到了需要用天文数字来“赎买”的境地?这让我想起去年在上海某网红餐厅看到的场景:服务员端着精致的餐盘,脸上却挂着一种近乎职业性的、被训练过的僵硬微笑,那笑容背后,是高强度轮班和近乎苛刻的KPI考核。高薪之下,是灵魂的悄然枯萎。

更深一层看,这种“高薪抢人”的狂潮,何尝不是整个社会用工结构扭曲的倒影?当酒店业以日薪数千的姿态“抢人”,那些需要稳定、需要积累、需要长期投入的领域呢?那些关乎城市基础运转的岗位,那些需要耐心与匠心的职业,它们的未来又在哪里?这种“虹吸效应”是否正在悄然瓦解一个健康社会应有的职业生态?我们是否在用一种短视的、饮鸩止渴的方式,去应对结构性的用工荒?令人沮丧的是,这似乎正在成为某种“新常态”——用金钱的喧嚣,掩盖价值的失序。

或许,真正该追问的,不是“日薪八千”有多诱人,而是:我们是否在用金钱透支本该属于生活本身的温度?当“爆满”成为唯一的勋章,当“高薪”成为唯一的解药,我们是否正在亲手构建一个华丽而脆弱的沙堡?它看似坚固,却经不起任何一丝关于“人”的、关于“生活”的、关于“未来”的真正叩问。

那些在清晨寒风中等待机会的年轻人,他们渴望的,难道仅仅是数字上的“高薪”?还是一种被看见、被尊重、能喘息、能拥有“生活”本身的可能性?当“生意火爆”的喧嚣散去,留下的,是更深的疲惫,还是一种被唤醒的、对更健康劳动生态的集体渴望?这,才是那扇紧闭的酒店后门之外,真正值得倾听的沉默。