《厦门酒店内部招聘要求:当“会闽南语优先”成为隐形天花板》

1. 招聘启事里的“海蛎煎味”

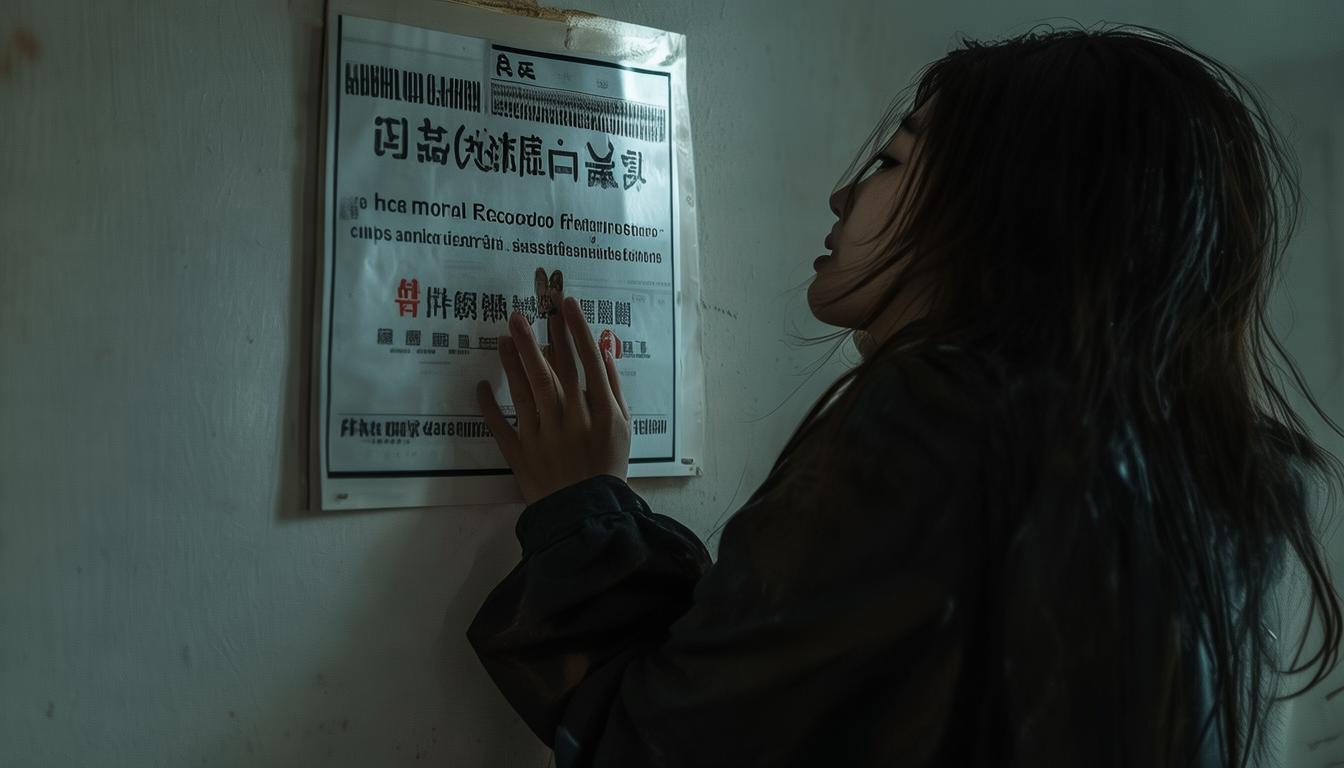

上个月在中山路某家老牌酒店大堂等人,无意间瞥见前台贴着的内部招聘通知。条件写得体面:大专学历、形象端正、英语四级——直到最后一行小字“会闽南语者优先”。这行字像块没嚼碎的沙茶酱,突然硌了我一下。

我认识个江西姑娘小陈,前年应聘这家酒店的预订部,笔试面试全优,最后输给个本地中专生。HR委婉暗示:“客人电话里常飙闽南话,沟通效率很重要。”后来她在曾厝垵民宿找到工作,老板反倒夸她“不会闽南语才好,北方客人觉得亲切”。你看,同一条要求,换个场景就成了劣势。

2. “方言特权”与温情陷阱

酒店业者总爱把“方言优势”包装成服务升级。鼓浪屿某精品酒店经理老林跟我抽烟时吐真言:“会说闽南语的员工,能哄得阿公阿嬷开心多订两晚海景房——他们可是携程上从不写评价但复购率最高的客户群。”

但这份温情背后藏着残酷算法:当“语言匹配”成为硬通货,外来者的上升通道自然收窄。我翻过厦门10家四星级以上酒店的晋升记录,部门主管级本地人占比67%,而厦门常住人口中外来者占48%。这种偏差,真的只用“服务需求”就能解释清楚吗?

3. 招聘逻辑里的“游客凝视”

更吊诡的是,这套标准正在反向塑造服务生态。某国际连锁酒店的市场总监私下抱怨:“我们培训员工用闽南语说‘欢迎光临’,结果韩国团投诉听到‘li ho’(你好)以为到了台湾。”为了迎合想象中的“本土特色”,反而模糊了专业服务的边界。

想起东京羽田机场的案例:他们要求地勤必须会标准日语,但专门雇佣外籍员工组成“语言特勤组”。既保证服务基准线,又用差异化创造记忆点。反观厦门某些酒店,把方言能力前置为筛选门槛,本质上是用战术勤奋掩盖战略懒惰——毕竟比起重构多语言培训体系,直接招本地人省事多了。

4. 破局者的实验

并非没有觉醒者。去年开业的某设计型酒店就玩了个“反向操作”:明确标注“不会闽南语者加分”。创始人阿Kay的说法很有意思:“我们要的就是听不懂客人八卦的员工,这样才能严格执行隐私保护条款。”结果意外吸引了大批年轻住客,他们在小红书晒出前台“方言屏蔽盾”徽章,反倒成了营销爆点。

这种极端策略当然不可复制,但它撕开了一道口子:当行业都在内卷“更本土”,或许“不够本土”反而成了稀缺资源。就像沙茶酱里混进芥末,冲突感本身就能制造新鲜体验。

5. 写在招聘启事背面的问题

下次再看到“会闽南语优先”,或许我们该多问几句:

- 这是真实业务需求,还是惯性思维?

- 当你说“优先”时,是否在默许“不达标者淘汰”?

- 一家真正国际化的滨海酒店,究竟该放大还是消弭地域符号?

答案或许藏在曾厝垵某家民宿的留言本里,有位西安客人写道:“前台姑娘把‘下雨’说成‘落雨’,把我逗笑了——但这不重要,重要的是她三分钟就帮我修好了淋浴喷头。”你看,客人最终记住的,从来不是口音,而是解决问题的能力。