扬州招聘"气质女生"月入10万:一场精心设计的现代猎巫

上个月在扬州某茶馆,邻座两位妆容精致的女孩正热烈讨论着一则招聘启事。"气质佳,月入10万"的字样不断从她们口中蹦出,伴随着手机屏幕的荧光在她们脸上投下变幻的阴影。我不禁想起去年在杭州遇到的类似场景——只不过那时开价是8万,通货膨胀的速度倒是比工资涨得快。

这类招聘广告像都市传说般在年轻女性群体中隐秘流传。它们通常伪装成"高端商务助理"、"私人形象顾问"等体面头衔,却总在"气质佳"三个字上暧昧地停顿,仿佛这是通往财富自由的唯一通行证。某次我故意以应聘者身份接触这类公司,对方HR在视频面试时要求我原地转圈展示"整体形象"的荒诞场景,至今想起仍觉齿冷。

表面上看,这是市场经济下的自由选择。但细究起来,"气质"这个飘忽的标准背后,藏着套精巧的规训体系。某高端会所老板曾酒后吐真言:"我们要的不是真正的气质,是要能精准复刻《三十而已》里顾佳那种——看起来像书香门第,骨子里懂眼色知进退。"这种将人物化的审美暴力,被包装成"提升女性价值"的糖衣炮弹,着实令人作呕。

更吊诡的是供需关系的错位。我调查过三位所谓"年入百万"的从业者,发现她们的真实收入往往要打三折,且必须持续购买奢侈品包装自己。就像扬州瘦马文化在现代的变形记——用爱马仕代替琴棋书画,用微信转账代替文人题扇,本质上仍是把女性作为流通货币的古老把戏。

这类招聘最危险之处,在于它创造了一个虚幻的中间地带。既不是赤裸的性交易,也不是纯粹的职场晋升,而是用"气质"这个模糊概念制造道德缓冲带。我认识的一位心理学教授称之为"新式斯德哥尔摩综合征":受害者反而会主动维护这套评价体系,就像那些坚持"我是靠能力吃饭"的姑娘,却对老板要求的"每天自拍打卡"习以为常。

值得玩味的是地域特性。扬州这座曾经以"养瘦马"闻名的城市,如今把这种才能转化成了现代服务业优势。某次我在东关街听到导游向游客夸耀:"我们扬州姑娘的气质,那是历史沉淀的。"这句话像块发霉的桂花糕,甜腻里带着腐朽的味道。当一座城市把物化女性写进旅游宣传册,所谓的"历史文化名城"头衔就显得格外讽刺。

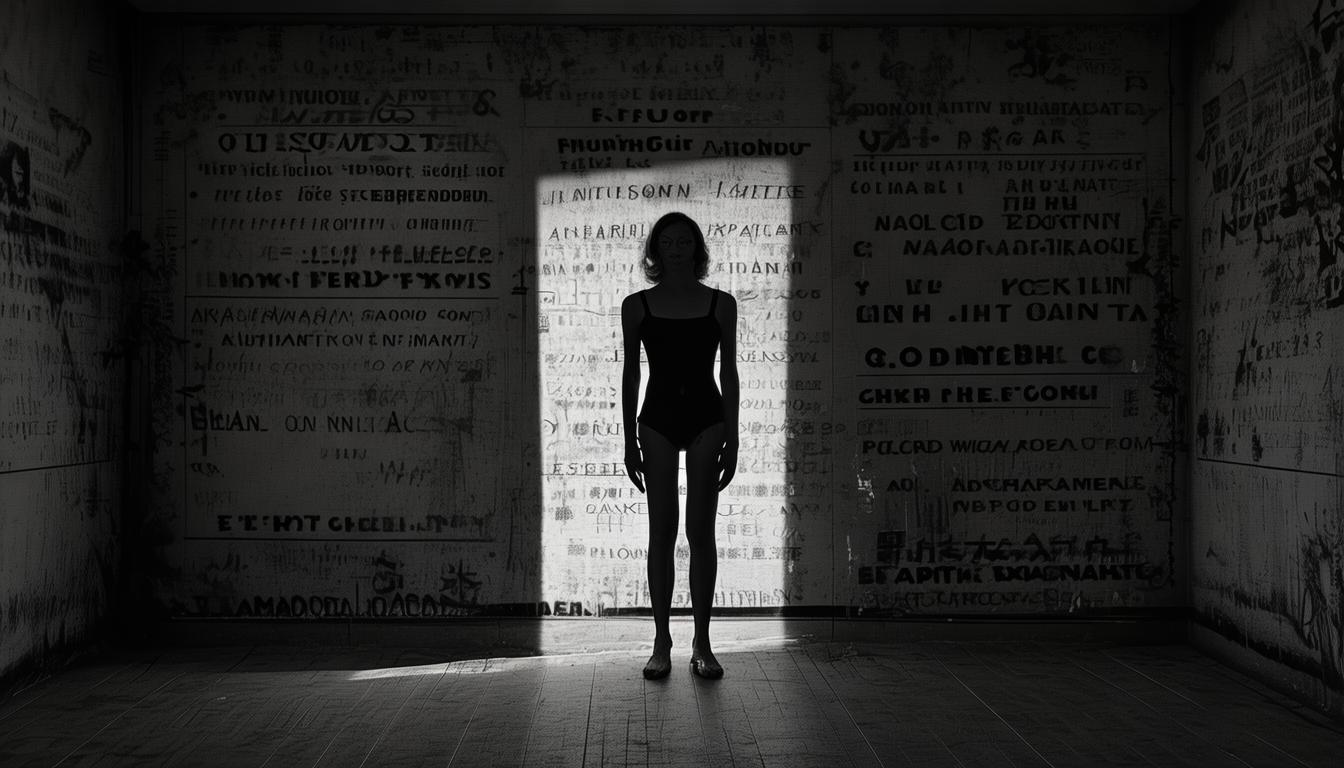

或许我们该问的不是"如何成为月入10万的气质女生",而是"谁在定义气质"、"为什么偏偏是10万这个数字"。就像咖啡馆里那两个女孩不会意识到,当她们对着招聘广告调整自拍角度时,已经不知不觉走进了别人设定好的取景框。这个时代最成功的PUA,大概就是让女性相信,被明码标价是种荣耀。

![宁波外圈女孩高薪招聘-太原大圈优质岗位直招[月入30万+]轻松置业购车圆梦人生](https://aigc-files.bigmodel.cn/api/cogview/20250619072435e532cfe868824c73_0.png)