《长沙高薪直招的诱惑与陷阱:一场关于欲望的现代寓言》

去年冬天在长沙解放西路等朋友时,我注意到电线杆上贴着的招聘启事被反复撕了又贴。最显眼的那张写着"日薪8000无任务",被撕剩的边角还倔强地粘着"无需经验"的字样。当时有个穿皮衣的小伙子站在旁边打电话:"对,就是天上掉馅饼的那种..."他笑得牙龈都露了出来,我却莫名想起老家那个被"高薪出海捕鱼"骗走十年积蓄的表叔。

一、数字游戏背后的心理魔术

这些招聘广告最精妙的设计在于薪酬矩阵:3000-5000-8000像俄罗斯套娃般层层递进。心理学家称之为"锚定效应"——当8000这个数字先入为主后,连3000都显得合理起来。我认识个做人力资源的朋友老李,他说现在连正经公司都学会这招:"就像菜市场标价,先写个划掉的高价,旁边再标现价。"

但真正吊诡的是"无任务"这个承诺。在星沙开发区干过物流的王姐跟我说:"世上只有两种工作不要业绩,一种是慈善,另一种是骗局。"她右手比划着数钱的动作,"那些说躺着赚钱的,最后都是躺着进医院"。

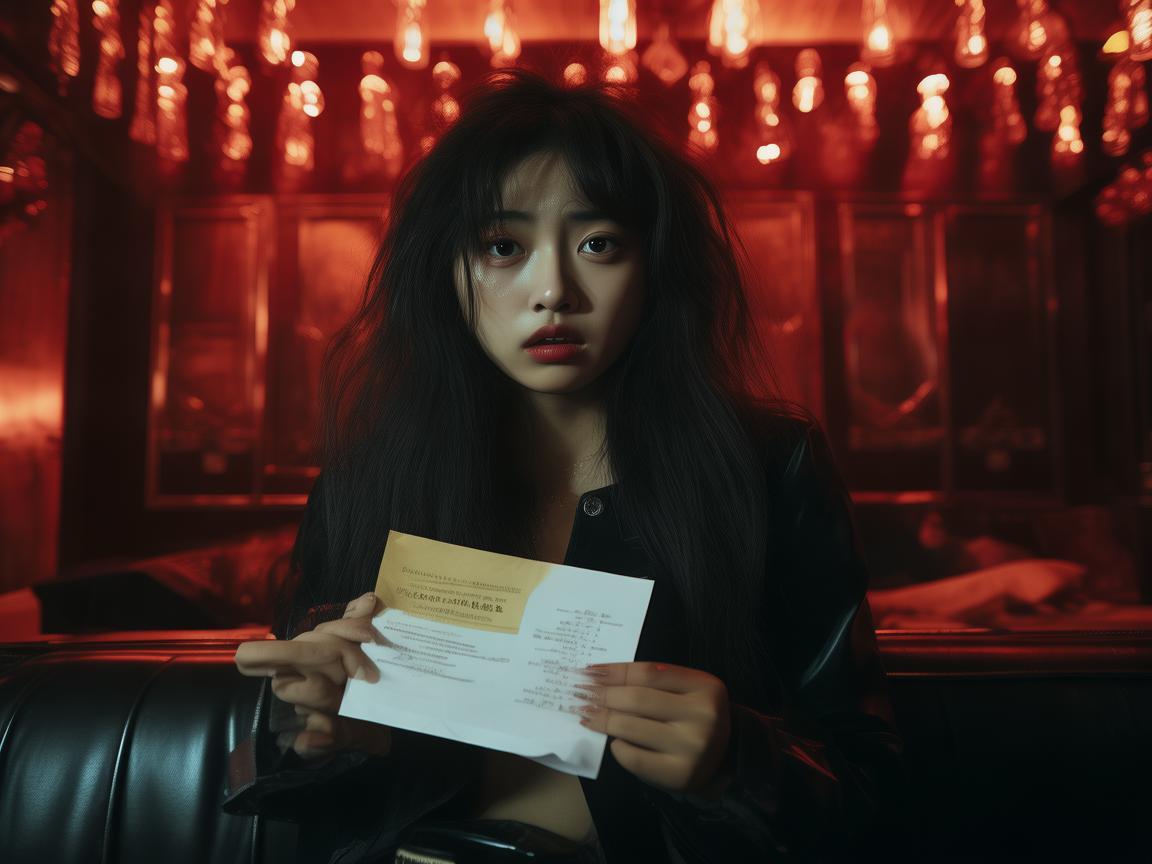

二、长沙夜场的生存辩证法

所谓大圈中圈小圈,其实是夜场行业的黑话。有次在化龙池酒吧,喝多的营销总监阿Ken跟我吐真言:"小圈陪酒,中圈陪笑,大圈陪命。"他衬衫领口沾着口红印,"知道为什么日结吗?因为很多人撑不到一周"。这话让我想起总在五一广场游荡的那些年轻面孔,他们手机壳上镶着假钻,但支付密码里藏着网贷。

有个反直觉的现象:这些招聘往往真实存在。去年某商务KTV被查时,确实有服务员拿过单日提成7824元。但没人告诉你,这是当月唯一拿到钱的姑娘,她喝了三瓶黑牌威士忌后送去洗了胃。

三、暴利背后的算术题

让我们做个简单计算:按广告说的8000日薪,月入24万,年薪288万。这个数字是什么概念?长沙2023年人均GDP是13.48万元。也就是说,这份工作的收入是普通市民的21倍还多。这时候该想起《资本论》里的话:"当利润达到300%时..."

我采访过专门处理此类纠纷的周律师,他的办公室抽屉里锁着七份自杀遗书。"这些孩子算不清账,"他转着茶杯,"以为自己在赚快钱,其实是别人在赚他们的命"。

四、当代捕鼠器的新诱饵

现在的骗局都穿着自由职业的外衣。去年有个00后大学生小陆,被"高端商务伴游"吸引,结果在梅溪湖被没收身份证强制整容。解救后她在日记里写:"他们先给我看别人的转账记录,再让我看自己的素颜照。"

更隐蔽的是新型"入职费"变形记。不直接收钱,但要你买"工作服""培训课""形象设计"。开福区有家被端掉的模特公司,财务账本显示光"化妆包"就卖到3888元,成本不到200。

尾声:黄兴铜像下的沉思

有天深夜路过黄兴广场,铜像下面蹲着个抽烟的年轻人。他脚边散落着几张招聘传单,最上面那张"日结8000"被烟头烫出个焦黑的洞。我们目光相遇时,他突然说:"知道吗?这种广告就像辣椒炒肉,闻着香是因为加了味精。"

或许这个时代真正的奢侈品,是相信"慢钱"的勇气。下次再看到那些诱人的数字时,不妨想想坡子街派出所墙上贴着的电信诈骗破案公告——那些受害者的共同点,不是愚蠢,而是太想改写自己的人生剧本。