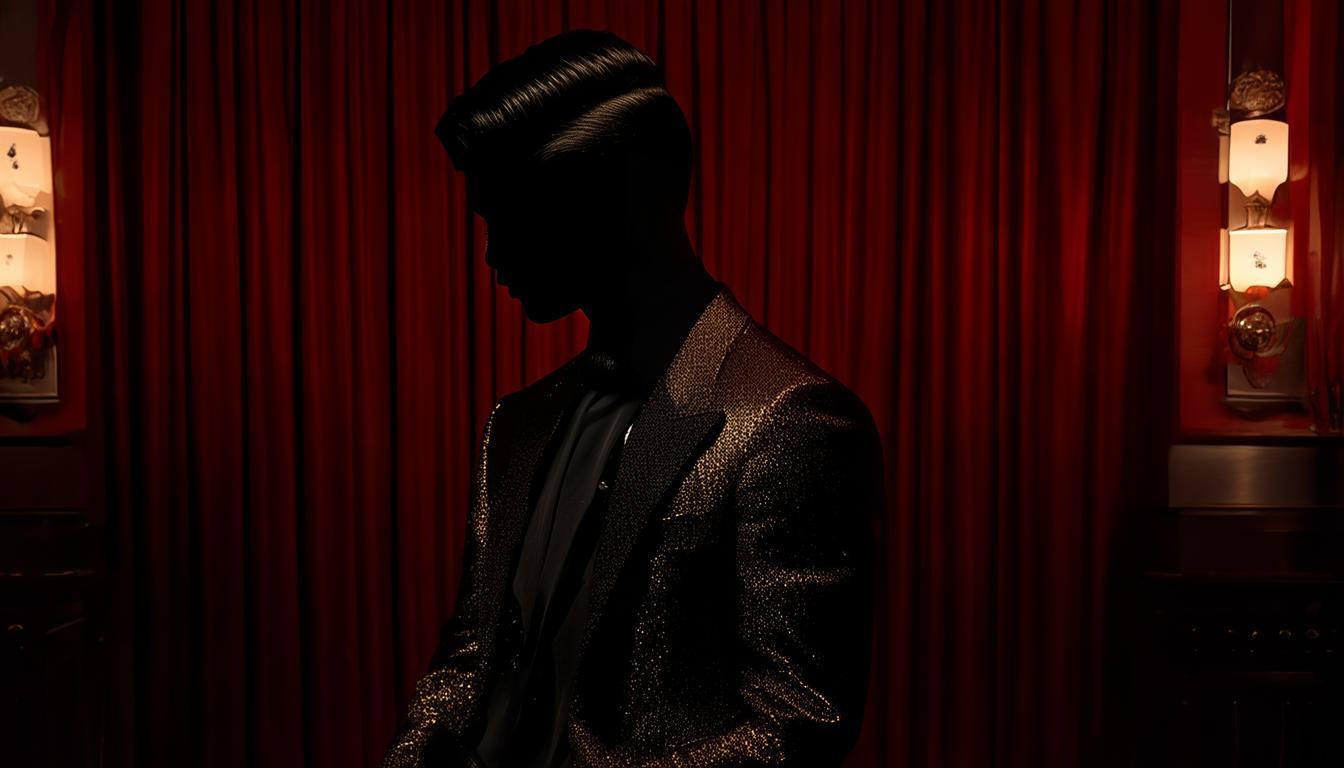

太原夜场男装招聘:一件衣服撑起的夜色江湖

这则《太原夜场男装招聘》的广告,像一颗石子投进我记忆的深潭。去年深秋在太原柳巷附近某个霓虹闪烁的巷口,我曾亲眼见过一个穿着笔挺黑色西装的年轻人被保安拦在门外——不是因为他没预约,而是因为那身西装的肩线“不够挺括”。这细节像根刺,扎得我至今难忘。夜场招人,竟先要“面试”衣服?这逻辑,某种意义上比太原老陈醋还酸涩,却又比汾酒更烈,直直灌进这个行业的骨缝里。

也许你会说,服务行业嘛,形象是门面。可夜场这扇门,似乎格外挑剔。它要的不是干净整洁,而是某种精心雕琢的“氛围感”。我见过招聘启事上白纸黑字写着:“身高178cm以上,着装需体现都市精英感,拒绝休闲运动风。” 这哪里是招服务员?分明是在招募行走的衣架子,是夜色里移动的布景板。令人沮丧的是,这种“精英感”往往被粗暴地等同于昂贵logo和刻板剪裁——仿佛一件阿玛尼外套就能自动兑换出八面玲珑的社交能力。我不禁怀疑,当面试官的目光先于言语落在应聘者衣领的针脚上时,他们真正筛选的,究竟是人的潜力,还是衣物的身价?

另一方面看,这荒诞背后藏着夜场生存的残酷逻辑。太原的夜,褪去白日工业城市的粗粝外壳,在灯红酒绿中显露出一种微妙而焦渴的体面焦虑。夜场老板们深谙此道:他们卖的不仅是酒水音乐,更是一种“被仰望”的幻觉。一件剪裁精良的男装,就是这幻觉最廉价也最直接的道具。我曾尝试理解这种选择——如果我是老板,在人力成本高企、客源流动如水的现实里,或许也会选择用“行头”快速筛选出“撑场面”的人。毕竟,教一个穿着得体的人学会微笑,比教会一个穿着随意的人瞬间拥有“气场”要容易得多。这逻辑冰冷,却像太原冬夜的寒风,真实得刺骨。

最打动我的,是那些为一件“合格”的衣服而挣扎的年轻人。他们可能刚毕业,口袋里只有几张皱巴巴的钞票,却要咬牙买下一身“像样”的行头去博一个机会。这让我想起朋友小林的故事。他为了应聘一家知名夜场,用半个月工资买了套打折的杰尼亚,面试那天却因为紧张,把咖啡洒在了裤子上。结果?他落选了。理由是“细节不够专业”。小林后来苦笑着对我说:“原来在夜场,衣服比人金贵,人倒成了衣服的附属品。” 这句话里没有愤怒,只有一种被现实反复捶打后的疲惫幽默,像一杯加冰的威士忌,辛辣后只剩冰凉。

夜场男装招聘,像一面扭曲的镜子,照出我们这个时代对“表面价值”的病态迷恋。它把人简化为衣架,把能力等同于标签,在太原的夜色下上演着一出出荒诞的“皇帝新衣”。或许,真正值得追问的不是“该穿什么去面试”,而是:当一件衣服成了进入某个世界的门票,我们究竟是在展示自己,还是在扮演别人期待的角色?这问题,比任何招聘启事都更值得在深夜里反复咀嚼。